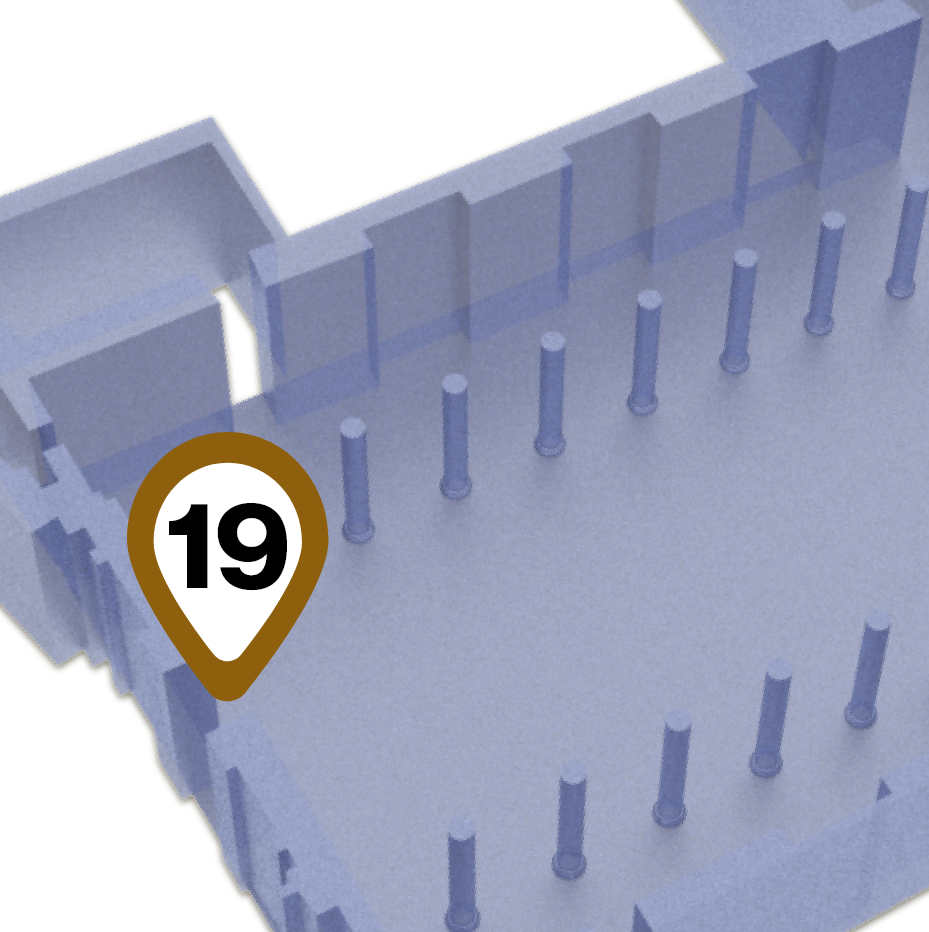

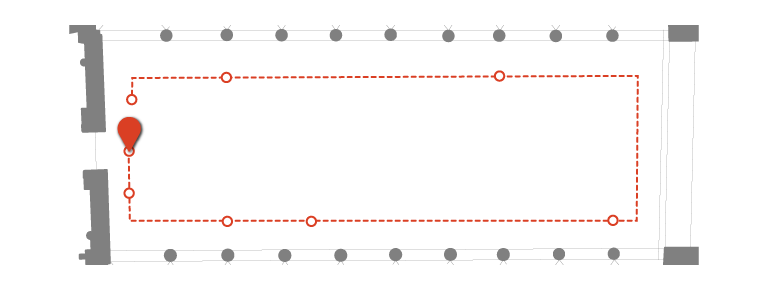

Tu sei qui

ALBERO DELL’ORDINE BENEDETTINO

Questa imponente tela rappresenta una grandiosa celebrazione dell’Ordine benedettino. L’opera venne commissionata da Giacomo di San Felice da Salò, abate di San Pietro dal 1590, al pittore di origini greche Antonio Vassilacchi, detto l’Aliense. Nel contratto, stipulato a Venezia il 5 maggio 1592, si stabilì la consegna entro la Pasqua del 1593 e un compenso di 700 ducati. L’Aliense, formatosi nella bottega di Paolo Veronese, svolse la sua attività in Laguna al seguito di Jacopo Tintoretto con cui collaborò al cantiere di San Giorgio Maggiore. È qui, del resto, che l’abate Giacomo trascorse gran parte della sua vita monastica. Il tema iconografico si deve all’erudito fiammingo Arnold Wion che negli stessi anni stava elaborando uno schema ragionato della genealogia della famiglia benedettina. Lo schema fu dato alle stampe nel 1595 con il titolo Lignum vitae. Benedetto, posto al centro nella fascia inferiore del telero, è considerato come la radice di un grande cedro del Libano ai cui lati si sviluppano dodici frutti. Alla destra del santo, sono rappresentate le sei congregazioni spirituali (Camaldolesi, Vallombrosiani, Cistercensi, Olivetani, Celestinani, Umiliati) che ricevono la Regola; alla sinistra, le sei congregazioni temporali (Cavalieri di Ave, di Calatrava, di Alcantara, di Santa Maria della Mercede, di Montesia e di Santo Stefano) che ricevono la spada. Le congregazioni sono richiamate dai loro fondatori ma anche dai vari uomini di Chiesa che ne favorirono lo sviluppo, disposti su sei livelli gerarchici concentrici. Sul grande tronco si collocano i due abati Mauro e Placido, promotori della Regola in Francia e in Sicilia, fiancheggiati dai profeti Isaia e Geremia che rappresentano il collegamento tra la nascita dell’Ordine e le profezie del Vecchio Testamento. Sullo sfondo si intravedono infatti la stella mattutina, la luna piena, il sole, l’arcobaleno tra le nuvole e il fuoco: elementi simbolici che richiamano il salmo tratto dal Libro del Siracide (50, 6-12). La chioma dell’albero si sviluppa in dodici rami in cui trovano posto, partendo dal basso: i pontefici, i cardinali, i martiri, i predicatori, i confessori e i monaci. La particolare iconografia venne esaltata dalla monumentalità della tela ma anche dalla portata innovativa di uno stile pittorico estremamente teatrale che rappresentò una novità assoluta nel panorama perugino.

Nel dipinto dell’Aliense, tra la selva dei personaggi ritratti oltre la grandezza naturale, sono puntualmente riprodotte le simbologie descritte nel salmo tratto dal Libro del Siracide (50, 6-12), letto durante la messa nel giorno dell’onomastico di san Benedetto, come riportato da Tiziana Biganti. Si scorgono sotto le fronde di un immenso albero dal tronco millenario, un cedro del Libano di più di undici metri di larghezza e quasi otto di altezza, la stella mattutina tra le nuvole, il sole splendente, la luna piena, l’arcobaleno luminoso, il fuoco che arde e, in primo piano, le rose e i gigli. In particolare, nella loro tradizionale valenza simbolica, il sole e la luna rappresentano la regola naturale dell’alternanza nell’equilibrio di giorno e notte, di bianco e nero, di attività e riposo, oltreché la ricerca della verità attraverso la dialettica degli opposti. Secondo l’interpretazione recente di Emanuela Casinini, i due tondi luminosi potrebbero leggersi come gli occhi dell’inquietante simulacro del maligno celato tra i rami dell’Albero dell’ordine benedettino, quale allusione alla sentenza «extra Ecclesiam nulla salus», fuori della Chiesa non vi è salvezza, essendo collocato proprio al di sopra della porta di San Pietro.

San Benedetto (al centro, sopra l’impianto radicale dell’enorme cedro): ha il capo coronato da dodici stelle che rappresentano le congregazioni disposte attorno al monte sul quale sorge l’albero; con la sua mano destra porge il libro della regola alle sei congregazioni spirituali, con il motto «una manu faciebant opus» / «con una mano lavoravano»; con la mano sinistra porge la spada ai sei ordini temporali, con il motto «et altera tenebant gladium» / «con l’altra tenevano la spada».

San Romualdo (in abito bianco): fondatore del primo ordine dei Camaldolesi.

San Giovanni Gualberto (con l’abito scuro e il crocifisso in mano): del secondo ordine dei Vallombrosani.

San Roberto di Molesme (con abito bianco e scapolare nero): terzo ordine Cistercense.

San Guglielmo da Monte Vergine & San Giovanni Meda (con abito bianco): fondatori del quarto ordine degli Umiliati.

San Pietro da Morrone (vestito da papa – Celestino V –): fondatore del quinto ordine dei monaci Celestini.

San Bernardo Tolomeo (in abito bianco): fondatore del sesto e ultimo ordine degli Olivetani.

Alfonso I di Portogallo (il primo a ricevere l’arma, con abito bianco e croce rossa): fondatore dell’ordine dei Cavalieri di Ave.

San Raimondo abate & Sancio re di Castiglia: dell’ordine di Calatrava.

Gometio Fernando (il secondo stellato, in abito bianco): fondatore dell’ordine dei Cavalieri d’Alcantara.

Giacomo re d’Aragona (il terzo stellato, con la veste bianca e la cocolla divisa, metà nera e metà marrone, con la croce bianca): dei Cavalieri di Santa Maria della Mercede.

Guglielmo Erilio (il quarto stellato, con veste candida e croce rossa): fondatore dell’ordine dei Cavalieri di Montesia.

Dionisio Perioca, re del Portogallo (il quinto stellato, coronato, con veste nera e croce rossa intersecata di bianco): dell’ordine dei Cavalieri detti di Gesù Cristo.

Cosimo de’ Medici, primo granduca di Toscana (il sesto e ultimo stellato, cinto di corona ducale, con abito bianco, foderato di rosso, e croce rossa): fondatore dei Cavalieri di Santo Stefano.

Abate Mauro (con il pastorale, sostiene lo scudo trionfale con l’arma di Francia – d’azzurro ai tre gigli d’oro –): discepolo di San Benedetto e primo propagatore della regola in Francia.

Abate Placido (con il pastorale, innalza l’insegna della Sicilia – inquartato in croce di Sant’Andrea –): discepolo di San Benedetto e primo propagatore della regola in Sicilia.

Profeta Isaia: mostrando, assieme al Profeta Geremia [18], le grandi tavole con i testi delle rispettive profezie [19], avvalora il collegamento, diretto e predestinato, tra la nascita dell’ordine benedettino e le rivelazioni contenute nell’Antico Testamento.

Profeta Geremia: mostrando, assieme al Profeta Isaia [17], le grandi tavole con i testi delle rispettive profezie [19], avvalora il collegamento, diretto e predestinato, tra la nascita dell’ordine benedettino e le rivelazioni contenute nell’Antico Testamento.

«Mittam tibi adiutorium pueros meos Isaiam et Hieremiam» / «Io ti manderò in aiuto i figli miei Isaia et Geremia»

San Gregorio: contraddistinto dal cartiglio con il motto «Servus servorum Dei», (da lui introdotto a esaltazione dell’umiltà del papa), e dalla colomba; il pontefice sostiene inoltre due grandi tavole con le simbologie dei «sette misteri».

Abate Oddone: della riforma Cluniacense; tra i cinque santi padri riformatori dell’ordine benedettino [21-25] grazie ai quali «l’Arbore Benedettina viene miracolosamente tenuta in piedi e rizzata».

Abate Stefano: della riforma Grandimontense.

Lodovico Barbo: abate di Santa Giustina di Padova, promotore della riforma del monastero omonimo, poi confluito nell’ordine Cassinese.

Abate Giovanni: artefice della riforma dei monasteri tedeschi, detta di Bursfeldia.

Garcia de Cisneros: abate del monastero spagnolo di Montserrat, che guidò il movimento di riforma insieme alla congregazione di Valladolid.